Der Plan der Bundesregierung und die Reaktion der Skeptiker

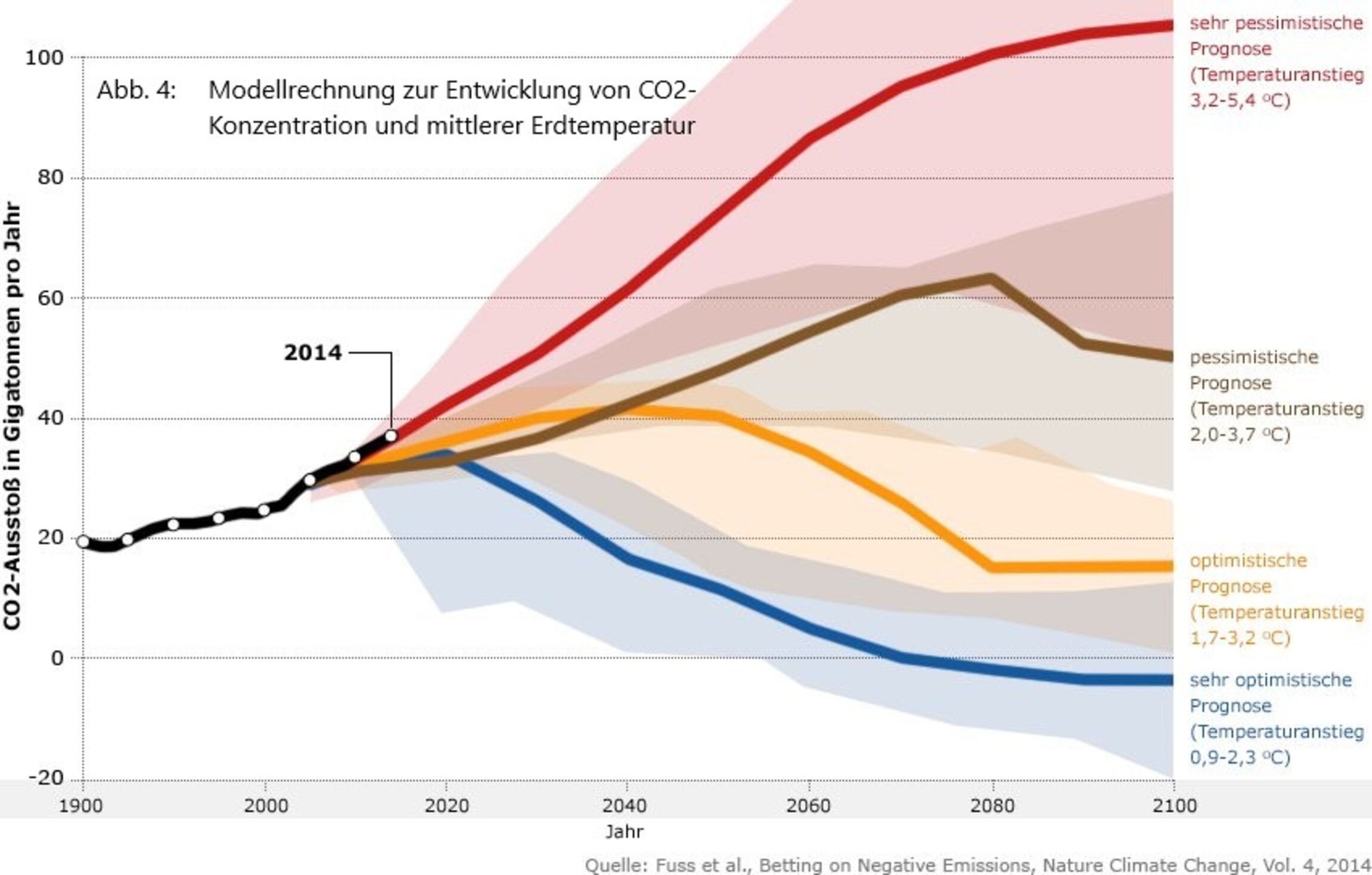

Die Regierung in Berlin reagiert inzwischen auf den Druck aus der Bevölkerung und von den europäischen Partnern und macht erste Schritte, um zu erreichen, was beim Pariser Gipfel zugesagt wurde. Neues Ziel der Klimapolitik ist, bis zum Jahr 2030 die Emissionen von Treibhausgasen um mindestens 55 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 zu senken und bis zum Jahr 2050 eine weitestgehend treibhausgasneutrale Gesellschaft zu erreichen.

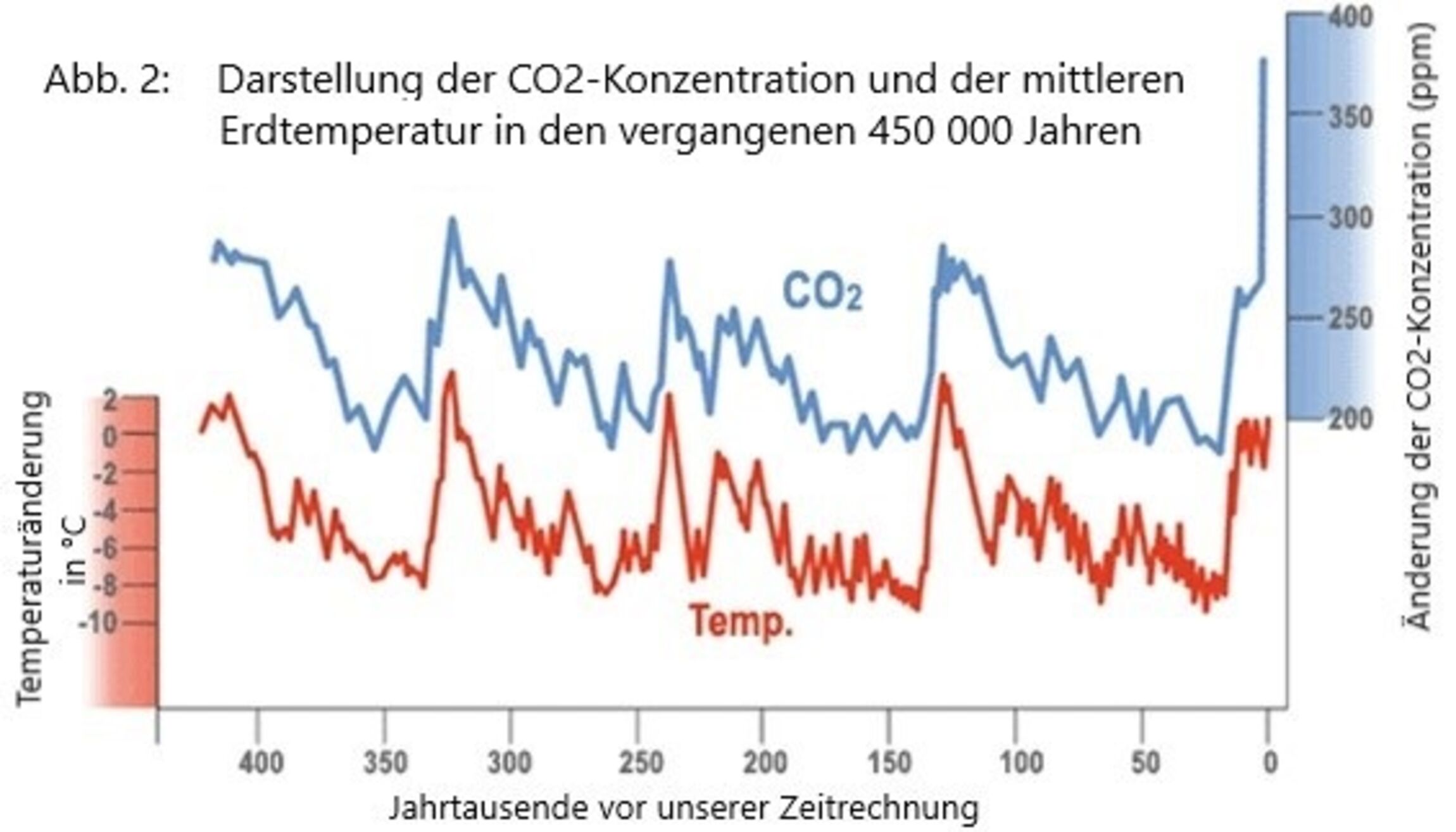

Während über 80% der Bevölkerung eine Notwendigkeit zum Handeln sehen, melden sich auf jede entsprechende Veröffentlichung als erste die „Klimaskeptiker“. Sie verweisen z. B. auf eine möglicherweise der jetzigen Erwärmung folgende Eiszeit, wie es sie in der Erdgeschichte mehrfach gegeben hat, oder erwähnen auch nur das nicht stattgefundene „Waldsterben“, das Deutschland in den 80er Jahren bewegt hat. Dass wir auch heute noch Waldspaziergänge machen können, zeigt aber eher, dass es lohnt, ein Problem tatkräftig anzugehen: Innerhalb von 10 Jahren gelang es, die für den Sauren Regen hauptverantwortliche Emission von Schwefeldioxid um 88% zu reduzieren.

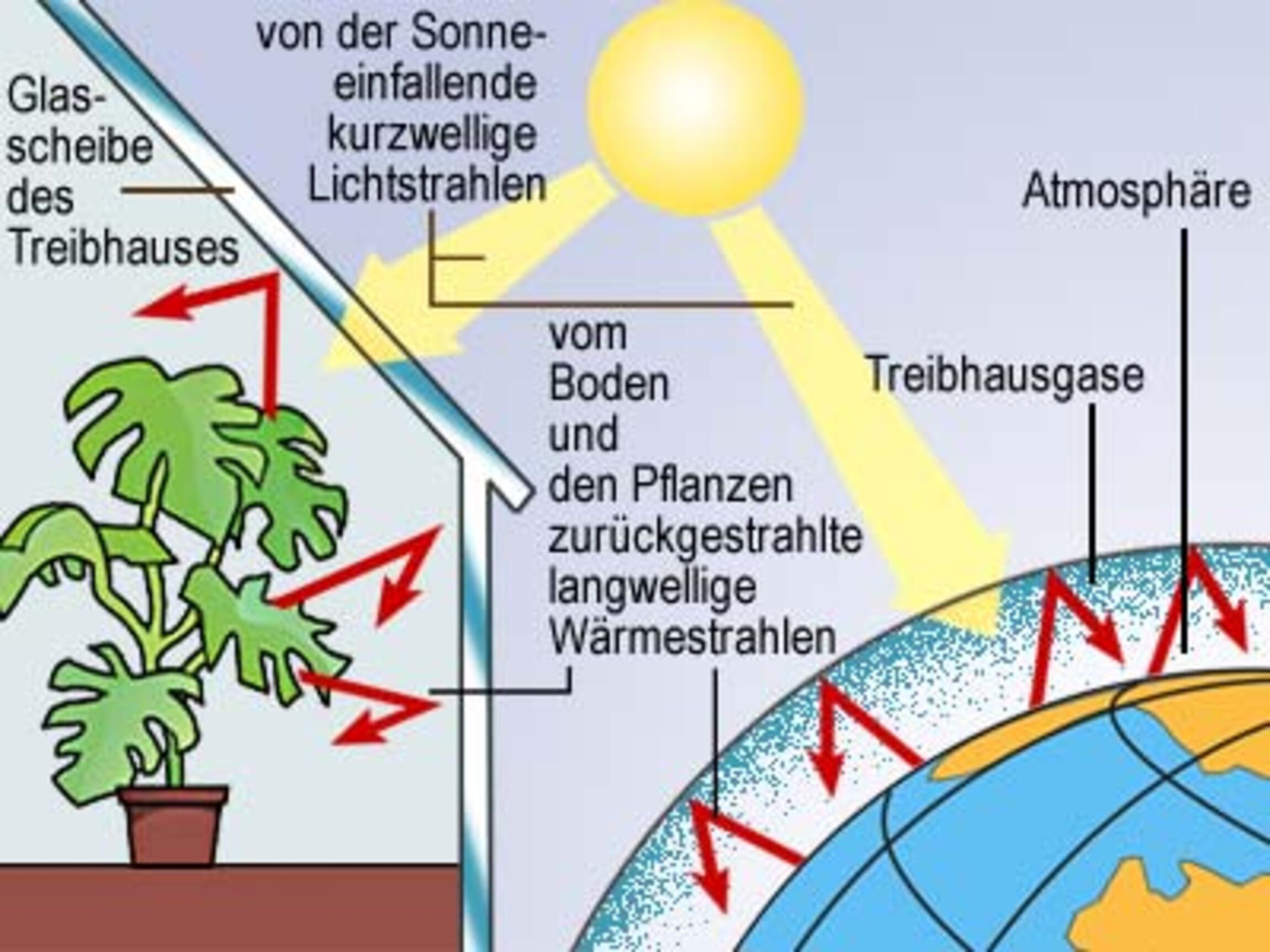

Der sich jetzt abzeichnende Klimawandel ist dagegen nicht nur ein regionales Problem wie seinerzeit das „Waldsterben“. Es ist ein globales Problem! Darin sind sich 97% der anerkannten Klimafachleute einig. Das Problem wird dadurch verstärkt, dass Entwicklungs- und Schwellenländer mit zunehmendem Wohlstand größeren Energiehunger haben. Es ist nachvollziehbar, dass diese Länder von den Industriestaaten die ersten und größten Reduktionsschritte erwarten!